会社が実質破綻した後も高配当をうたって社債を販売し、購入者から現金をだまし取ったとして、警視庁生活経済課は詐欺の疑いで、債務保証会社「トラステール」社長、高橋章被告(61)=金融商品取引法違反罪で起訴=ら男3人を再逮捕した。

同社を巡っては3人のほか、無登録で同社の社債販売を請け負ったとして、金融コンサルタント会社「THE GRANSHIELD(ザ・グランシールド)」社長らが金融商品取引法違反容疑で逮捕、起訴されている。

同課によると、トラステール社は医療機関の保証事業を運用するとして、年利20%の配当が支払われ、5年で元本が全額返却されるとうたって社債を発行。グランシールド社が委託を受けて販売し、延べ1300人から約80億円を集金したとみられる。【出典】:産経新聞

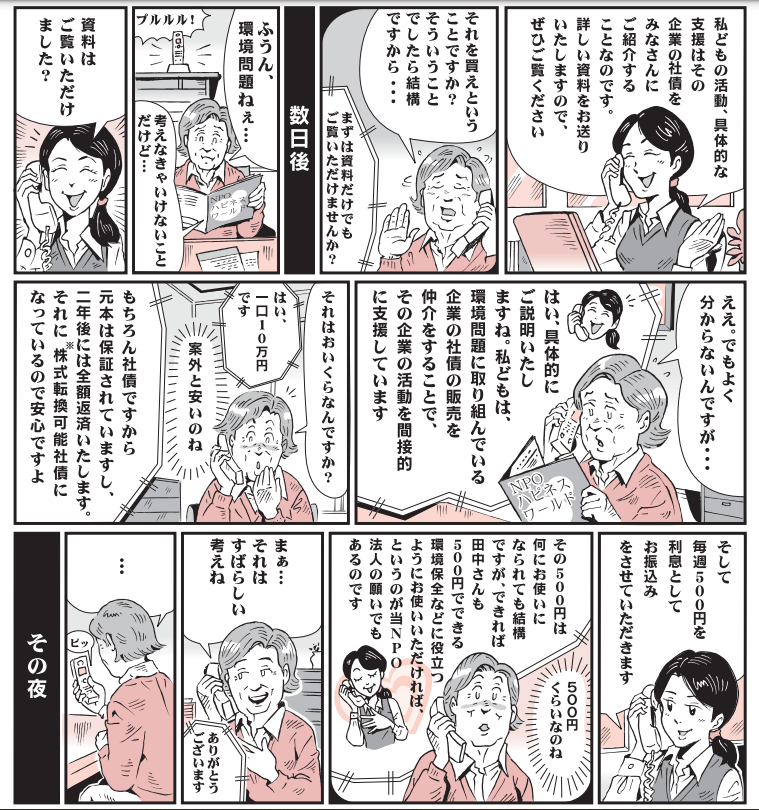

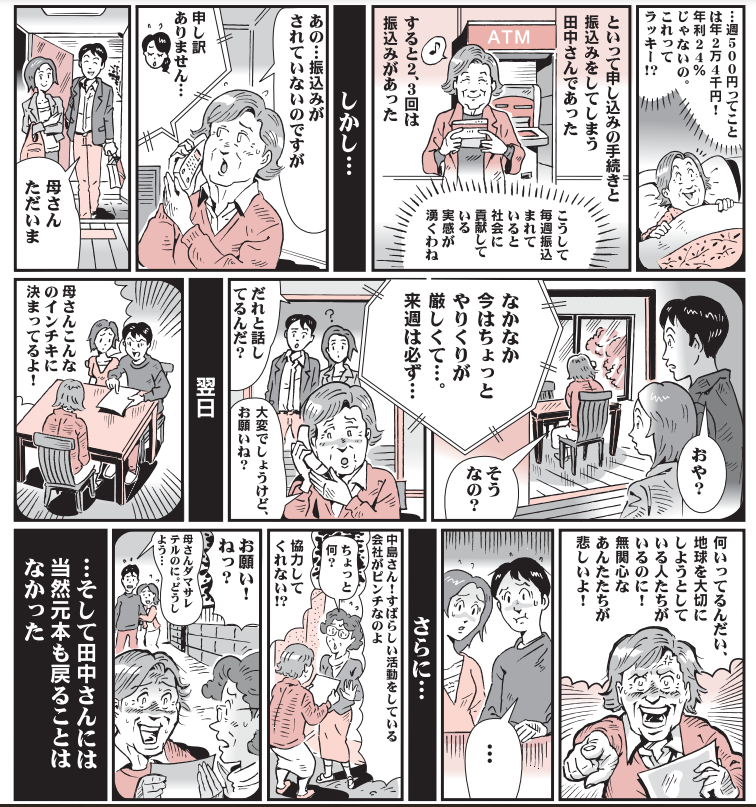

社債をめぐる詐欺には、さまざまなバリエーションがあります。

例えば、NPO法人などをかたって社債を販売するケース。また、元本保証や高利回りに加え、会社の将来性をアピールして株式への転換が可能であると誘い、実態のない会社の社債を販売するケースなどがあります。

いずれのケースも、社債を発行、販売する会社の実態が不明であることが共通しています。

一度お金を預けると、初めのうちは利息分が支払われるものの、その後は支払いが滞ったり、連絡が取れなくなった上に投資した元本が戻ってこない被害が見られます。

【出典】:金融広報中央委員会「知るぽると」

社債取引詐欺の具体的な手口

1.高利回りの約束

詐欺師は、投資家に対して「他の社債よりも高い利率」を約束することが多いです。

実際の社債は安定した利回りを提供するものの、詐欺の場合、非常に高い利率を提示することで投資家を引き寄せます。

これにより、投資家が利益を急いで得ようとする心理に付け込みます。

2.架空の企業や社債の提供

詐欺師は、実在しない企業や、存在が不確かな企業から発行された社債だと偽って販売します。

電話やインターネットを通じて勧誘を行い、購入を勧めることが一般的です。

3.信頼性を装う

社債取引詐欺では、信頼性を高めるために、実際の企業名や金融機関の名前を借りたり、公式の証書や書類を偽造したりすることがあります。

また、詐欺師は通常、初めて投資を行う人や金融の知識が少ない人をターゲットにします。

4.架空の証券口座や取引アプリ

詐欺師は、架空の証券口座や取引アプリを提供し、社債取引の進行状況を偽造して投資家に見せます。

投資家はこれを信じて更にお金を投入し、最終的に詐欺師が金銭を持ち逃げします。

5.詐欺が発覚するタイミング

投資家が利息や元本を回収しようとすると、突然連絡が取れなくなったり、指定された口座にアクセスできなくなったりします。

また、最初に利益を得たかのように見せかけ、さらに多額の投資を促進する手口もあります。

【出典】:金融広報中央委員会「知るぽると」

社債取引詐欺の特徴

- 高利回りの約束:通常の社債よりも著しく高い利率を提示し、投資家を引き寄せる。

- 実在しない企業や取引先:存在しない、もしくは信頼できない企業名を使って勧誘する。

- 疑似取引の進行:偽の取引記録や証券口座を提供し、投資家が信じ込むよう仕向ける。

- 急いで投資させる:今すぐ投資しないとチャンスを逃すといった時間的プレッシャーをかけて、投資を急かす。

- 信頼性を装う:実際に存在する金融機関や証券会社を名乗り、信用を高める。

社債取引詐欺の対策

1.高利回りには注意

通常、社債は安定した収益を提供するものの、過度に高い利回りを約束する場合は詐欺の可能性があります。

高いリターンには相応のリスクがつきまとうため、注意が必要です。

2.企業の信頼性を確認

社債を購入する際は、その企業の信頼性や業績を確認しましょう。

証券会社や銀行を通じて、社債が実際に存在するかどうか調べることが重要です。

また、金融庁や証券取引所のウェブサイトで情報を確認することも有効です。

3.不審な連絡には応じない

不審な電話やメールで勧誘を受けた場合は、相手の要求に応じず、必ず一度冷静に調査を行いましょう。

特に、急いで投資を勧められた場合は注意が必要です。

4.第三者に相談する

投資に関して不安がある場合は、信頼できる第三者に相談しましょう。また、金融庁や当財団にも相談することができます。

5.契約書をよく確認

社債購入の契約書や資料は十分に確認し、疑問点があれば質問しましょう。

内容が不明確な場合や、契約書に不備がある場合は契約しないことが重要です。

社債取引詐欺の事例

事例1:架空の企業からの社債勧誘(東京)

- 概要:ある東京の投資家は、架空の企業から発行された社債を購入するよう勧誘されました。詐欺師は高い利回りを約束し、取引アプリを通じて進行状況を見せ、最終的に投資家から数百万円をだまし取ることに成功しました。後にその企業は実在しないことが判明しました。

事例2:知名企業の名を語った詐欺(大阪)

- 概要:大阪の投資家が、実際には関係のない知名企業を名乗る詐欺師から社債購入の勧誘を受けました。詐欺師は偽の証券を提供し、取引を進めるように促しました。投資家は信じてお金を振り込んだものの、後に詐欺であったことが判明しました。

事例3:高金利を提示された社債詐欺(福岡)

- 概要:福岡のある女性が、投資家向けに「高金利で利益が見込める」とされた社債を購入しました。詐欺師は実際に偽の利息計算書を提示し、最初は小額の利息を支払ったものの、後に連絡が取れなくなり、すべての投資金を失いました。

法律事務所に依頼するデメリット

多くの法律事務所は「占い詐欺・副業詐欺・情報商材詐欺・出会い系詐欺」等の相談に対して、「相談料は無料」「着手金は0円」をうたっています。

しかし、返金額に応じて「成功報酬」として約30%~40%を弁護士に支払わなければなりません!

A法律事務所:成功報酬100万円まで 回収額の40%(税抜) 100万円以上 回収額の35%(税抜)

B法律事務所:成功報酬は返金額(税込)の40%

C法律事務所:50万円をこえる案件 回収金額の35%(税抜) 50万円以下の案件 回収金額の40%(税抜)

仮にあなたの被害金額が50万円で依頼した場合

請求金額:50万円

返金金額:5割 25万円

弁護士へ支払う成功報酬:10万円

回収額からの報酬割合は、一つの大きな難点です。

特に被害額50万円以下の比較的少額の人にとっては、40%が徴収されてしまうとあまり手元にお金が戻った感覚を得られないかもしれません。

当財団は無料相談・無料解決で対応!

1.まずは無料相談で問い合わせ

「電話・メール・問い合わせフォーム・LINE」自分の好みの方法でご連絡ください。

相談は何度でも無料です!詳しい被害内容を聞き取りし、専門スタッフが親身になって話を聞きます!

2.解決に向けて手続きの開始

依頼者様から共有いただいた情報や独自の調査で得た証拠をもとに業者への連絡などを行います。

詐欺業者による返金やクレジットカード決済の取り消しなどで依頼者様へ被害金が返金されます。

当財団は、報酬については完全無料!支払いは発生しません!

まとめ

当財団は、インターネット等による電子媒体から起こり得る犯罪を世の中からなくす為の調査、サイトへの呼掛け及び被害者への救済事業を目的とし、 電子媒体を利用する全国、全世界の利用者へ注意喚起をおこない、安心認証・認定サイトの登録推進事業からネット詐欺をテーマに、想定外の事案を含め様々な取り組みを思案し、ネット詐欺被害者がなくなる社会づくりに寄与する事を目的としています。

相談窓口を利用して、専門家から具体的なアドバイスが受けられ、無料相談・無料解決で匿名相談も可能ですので、お気軽にご相談ください!

コメント